пЉЦжЬИжЬЂжЧ•гАБжЧ©жЬЭгБЂе§ІйЫ®гБМйЩНгБ£гБЯжЧ•гБЂдЄАйЪОгБМеНКеЬ∞дЄЛгБЂгБ™гВКгАБеЕ•гВКеП£гБМгВєгГ≠гГЉгГЧгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгВЛгБ®гБ°гБЃеЃЯгБІгБѓеЇКдЄКжµЄж∞ігБМиµЈгБНгБ¶гБЧгБЊгБДгАБгБЭгВМгБЂгВИгВКгВ®гГђгГЩгГЉгВњгГЉгБѓжХЕйЪЬгБЧгАБеЊ©жЧІгБЂгБѓдЄАгГґжЬИз®ЛгБЛгБЛгВЛгБІгБВгВНгБЖгАВгБ®гБЃдЇЛгАВ

еЇКгБѓж±ЪжЯУгБЧгАБзЪЖжІШгБІйЫЖгБЊгВКй£ЯеНУгВТеЫ≤гВАдЇЛгБМеЗЇжЭ•гБ™гБПгБ™гБ£гБ¶гБЧгБЊгБДгБЊгБЧгБЯгАВ

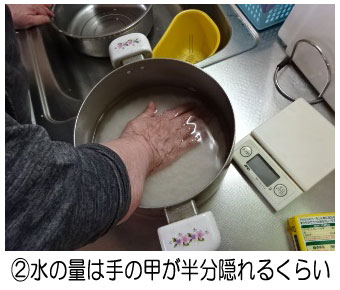

пЉТйЪОгБЃзЛ≠гБДгВєгГЪгГЉгВєгБІжХ∞дЇЇгБ•гБ§й£ЯдЇЛгВТжСВгВКгАБиґ≥гБЃжВ™гБДжЦєгБѓйЪО屧гБЃзІїеЛХгБЩгВЙеПґгВПгБ™гБДзКґж≥БгАВ

гБДгБПгВЙ姩зБљгБ®гБѓи®АгБИдЄНдЊњгВТеЉЈгБДгБ¶гБЧгБЊгБЖе§Іе§ЙењГиЛ¶гБЧгБДжЬЯйЦУгВТйБОгБФгБЧгБЊгБЧгБЯгАВ

дїКгБІгБѓжіЧжµДгАБдњЃеЊ©гВВзµВгВПгВКгАБгБДгБ§гВВйАЪгВКгБЃзФЯжіїгБЂжИїгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБДгБ§гВВељУгБЯгВКеЙНгБЃгВИгБЖгБЂдљњгБ£гБ¶гБДгБЯзЙ©гАБжО•гБЧгБ¶гБДгБЯдЇЇгБЃжЬђељУгБЃе§ІеИЗгБХгБѓе§±гБ£гБ¶еИЭгВБгБ¶ж∞ЧдїШгБЛгБХгВМгВЛзЙ©гБ™гВУгБ†гБ™гБ®жФєгВБгБ¶жАЭгБЖеЗЇжЭ•дЇЛгБІгБЧгБЯгАВ

гВєгГЉгГСгГЉгВ≥гГФгГЉ дї£еЉХгБН,гГ≠гГђгГГгВѓгВє гВєгГЉгГСгГЉгВ≥гГФгГЉ,гВ¶гГЦгГ≠ гВєгГЉгГСгГЉгВ≥гГФгГЉ